学びについて

ホーム/ 院について/ 学び続ける

東洋医学は一生学び続ける医療

安泰漢方鍼灸院は、葛飾区青砥にある女性専用・完全予約制の鍼灸院です。

東洋医学は「一生をかけて学ぶ医療」と言われます。私はこれまで日本と中国の両方で多くの師匠や先輩方から学び、その教えを日々の施術に活かしてきました。肩こりや冷え、不眠、更年期や美容鍼まで幅広い不調に対応できるのは、この学びの積み重ねがあるからです。

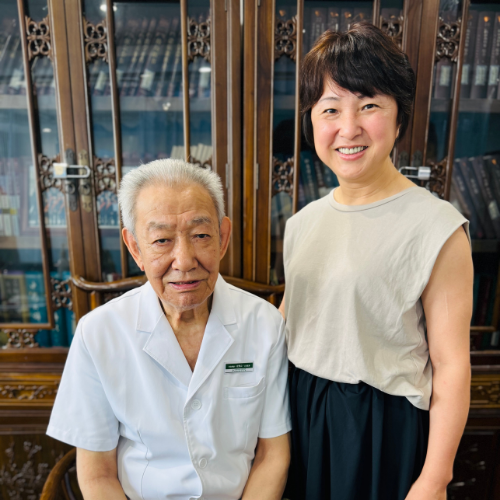

中国での修学と紀青山先生からの厳しい指導

私が中国で学んでいた頃、出会ったのが著名な中医師・紀青山先生です。紀先生は顔面神経麻痺の専門家として知られ、毎日200人近い患者さんが訪れるほどの臨床現場で指導を受けました。

研修生だった私は、最初は患者さんを案内し、先生が打った鍼を時間が来たら抜くという役割から始まりました。ところがある日、先生から「自分の手で、鍼の深さを感じ取ってみなさい」と声をかけられました。

患者さんの皮膚の下に刺さった鍼を、ゆっくり抜いては再び同じ深さまで刺し直す。その時、患者さんが「先生と同じ感覚だ」と言ってくださるまで繰り返しました。この体験を通じて、鍼の感覚を自分の手に刻み込むことを学びました。さらに、自分自身の体にも鍼を打ち、その感覚を身体で覚える日々を重ねました。

こうして私は、「鍼は知識ではなく感覚で理解するもの」という紀先生の教えを体得していきました。

紀青山先生と一緒の写真

推拿(すいな)の修練ともう一人の恩師

推拿の学びでは、また別の厳しい師匠のもとで修行しました。勉強を始めたばかりの頃は「手ができていない」という理由で、患者に触れることすら許されませんでした。

最初の課題は毎日の掃除。そして、立ったまま手首を1時間振り続ける、手の開閉を2万回以上繰り返すといった基礎鍛錬です。半年以上その鍛えを続けたのち、やっと患者に触れる許可が下りました。

この厳しい修練を経て身につけた推拿の技術は、今でも私の施術の基盤になっています。単なるマッサージではなく、経絡やツボを意識した「気血の流れを整える技術」として活かされています。

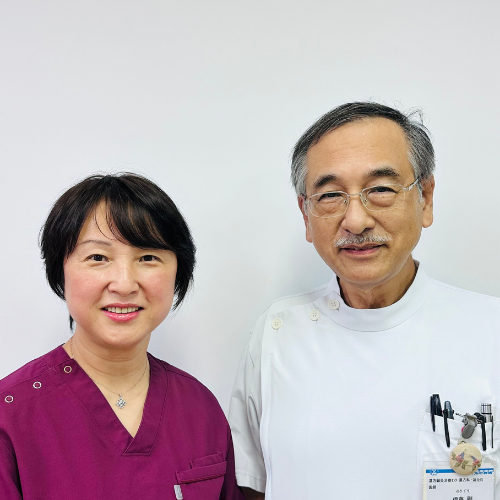

日本での学びと伊藤剛先生からの影響

日本では、日本の北里大学東洋医学総合研究所で伊藤剛先生のもと、臨床研究や勉強会に参加しました。伊藤先生は、漢方・鍼灸を西洋医学的に解釈し、エビデンスに基づいて実践する姿勢を大切にされており、その考え方は私の臨床姿勢を大きく変えるきっかけとなりました。

研修時代は、鍼を抜くなどの実務を担当しながら、全国から集まる患者さんの治療を間近で学びました。その経験を通して、中国で学んだ知識を改めて整理し直すことができ、同時に「鍼灸で人を助けたい」という決意がいっそう強くなりました。

また、学問としては『黄帝内経』を繰り返し読み返し、さらに国際的な鍼灸論文にも触れることで、伝統医学と現代医学を橋渡しする視点を養いました。仕事で行き詰まることがあれば、『黄帝内経』を開き、必要に応じて現代医学の文献を参照しながら解決の糸口を探しました。時には中国の同級生に相談し、互いに臨床経験を共有することで新しい気づきを得ることもありました。

こうした積み重ねは、常に患者さまへの施術に還元され、より安全で効果的な鍼灸を提供する土台となっています。

伊藤剛先生との写真

母校・同級生との臨床交流

毎年中国へ戻り、母校や同級生の病院を訪れて研修・臨床交流を行っています。そこでの経験は、自分の技術を見直し、常にアップデートする機会となっています。東洋医学は国や地域でアプローチの違いがあるため、日本での臨床をより広い視野で捉えるためにも、この交流は欠かせません。

学びを続ける理由

施術に迷いが生じたときは、『黄帝内経』を読み返し、現代医学の知識も取り入れて解決方法を探ります。また、ときには同級生や研究仲間に相談し、異なる視点からのアドバイスを得ています。

現在も毎週、北里東洋医学研究所の勉強会に参加し、臨床の引き出しを増やし続けています。こうした学びは、すべて患者さまの「安心」につながるものと信じています。

安泰漢方鍼灸院の思い

安泰漢方鍼灸院を女性専用にしたのは、私自身が「安心できる空間で施術を受けたい」と思った経験からです。肩こりや冷え、不眠、更年期など、女性特有のお悩みを抱えた方が安心して訪れ、ゆったりと施術を受けられる場所をつくりたい。そんな思いでこの院を開きました。

東洋医学の知恵と、恩師から受け継いだ経験を活かし、これからも患者さま一人ひとりに寄り添い続けます。

Consultation time

診療時間「完全予約制」

安泰漢方鍼灸院は完全予約制ですので、落ち着いた環境で安心して施術を受けていただけます。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 〜 13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |

| 13:00 〜 18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |

- 木は院外での診察があります。場所:えみクリニック東大前

- 日・祝日・土(午後)は休診です。予約のみ受付する場合があります。

Access

アクセス

京成線「青砥駅」から徒歩5分。駅近で通いやすく、女性専用の完全個室鍼灸院です。

初めての方も安心してご来院いただけます。